「エレキギターを買ったけど、なんだか弦が押さえにくくて指が痛い…」

「弦高っていう言葉をよく聞くけど、自分のギターはこれで合っているの?」

エレキギターを始めたばかりの方が、最初につまずきがちなポイントの一つが**「弦高」**です。「エレキギター 弦高 目安」と検索しているあなたは、きっとご自身のギターをもっと弾きやすく、良い音にしたいという想いを持っているのではないでしょうか。

弦高は、高すぎると弦を押さえるのが大変で挫折の原因になり、逆に低すぎると「ビーン」というノイズ(ビビり)が出てしまいます。この繊細なバランスを、初心者が一人で見つけるのは非常に難しいものです。

ご安心ください。この記事では、エレキギターの弦高に関するあらゆる疑問を解消するため、以下の内容を専門的な視点から、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたのギターの弦高に関する知識が深まり、自分史上最高の「弾きやすい」セッティングを見つけるための一歩を踏み出せるようになっているはずです。

- エレキギターの弦高の平均値とその目安

- 自分の演奏スタイルに合った弾きやすい弦高の設定

- 弦高を高く・低く設定するメリットとデメリット

- 自分でできる弦高の測定と調整の基本手順

エレキギターの弦高の基本知識と最適な目安

まずは「弦高とは何か?」という基本から、プレイスタイルに合わせた最適な高さの目安まで、弦高に関する基本知識を深めていきましょう。

エレキギターの弦高とは?なぜ重要なのか

エレキギターの弦高(げんこう)とは、指板上にある金属の棒「フレット」の頂点から、弦の下側までの隙間の距離を指します。このわずか数ミリの距離が、ギターの**「演奏性(弾きやすさ)」と「サウンド(音質)」**に絶大な影響を与える、非常に重要な要素です。

なぜなら、弦高は以下の2つの要素を直接決定づけるからです。

- 弦を押さえるために必要な力: 弦高が高いほど、弦をフレットに到達させるために深く押し込む必要があり、より強い力が必要になります。逆に低いと、軽い力で弦を押さえることができます。

- 弦の振動の自由度: 弦高が低いと、弦を弾いたときの振幅で弦が他のフレットに触れやすくなります。逆に高いと、弦は誰にも邪魔されず、より自由に振動することができます。

この2つの要素がトレードオフの関係にあるため、「ただ低ければ良い」「高ければ良い」というものではなく、両者のバランスを取った最適なポイントを見つけることが、快適なギターライフを送るための鍵となるのです。

弦高の平均は?標準的な目安【初心者必見】

では、その最適なバランスはどのあたりにあるのでしょうか。一般的に、エレキギターの弦高は12フレットの位置で測定するのが標準とされています。12フレットはちょうど弦の長さの半分の位置にあたり、弦の振幅などを考慮した際に、ギター全体のセッティング基準点として最も分かりやすいためです。

多くのメーカーが出荷時に設定している、また多くのギタリストが基準とする標準的な弦高の目安は以下の通りです。

- 1弦(最も細い高音弦)側:1.2mm 〜 1.5mm

- 6弦(最も太い低音弦)側:1.5mm 〜 1.8mm

初心者の方は、まずこの数値を目標にセッティングしてみることを強くおすすめします。この範囲は、指への負担が少なく演奏性を確保しつつ、通常程度のピッキングでは音のビビりが発生しにくい、非常にバランスの取れた設定です。

もちろん、これはあくまで標準値です。使用する弦の太さ(ゲージ)や、ギターの種類(指板のカーブの違いなど)によって最適な数値は微妙に変化します。しかし、自分のセッティングが良いのか悪いのかを判断するための「基準」として、この数値を覚えておくと良いでしょう。

弦高が高い・低い(下げすぎ)メリットとデメリット

メリットとデメリット-コピー-1024x558.jpg)

標準的な目安が分かったところで、次に弦高をその基準より高く、あるいは低く設定した場合に、それぞれどのようなメリットとデメリットが生まれるのかを詳しく見ていきましょう。この特性を理解することで、より自分の好みに合わせたセッティングが可能になります。

| 設定 | メリット | デメリット |

| 弦高が高い | ・音のビビりがほとんど発生しない<br>・サステイン(音の伸び)が豊かになる<br>・音が太く、芯のあるサウンドになる | ・弦を押さえるのに力が必要で、指が疲れやすい<br>・速弾きなどのテクニカルな演奏が難しい<br>・弦を押さえた際に音程がシャープしやすい |

| 弦高が低い | ・軽い力で弦を押さえられ、指が疲れにくい<br>・速弾きや複雑なコードチェンジが楽になる<br>・チョーキングなどのテクニックがしやすい | ・強いピッキングで音のビビりが発生しやすい<br>・サステインが短くなる傾向がある<br>・ピッキングのニュアンスが出しにくい場合がある |

弦高が高い場合

弦高を高くすると、弦がフレットに干渉しにくくなるため、弦の振動を最大限に活かすことができます。これにより、音が豊かに伸び(サステイン)、アタック感の強いパワフルなサウンドが得られます。ブルースギタリストが、太い弦を張って弦高をやや高めにセッティングするのは、一音一音に魂を込めたような、芯のあるトーンを求めるためです。しかし、その代償として、弦を押さえるのに力が必要になり、演奏性は低下します。

弦高が低い場合

弦高を低くすると、弦を押さえるための労力が劇的に減り、演奏性が飛躍的に向上します。軽いタッチで音が出るため、指がスムーズに動き、テクニカルな速弾きや複雑なコードワークも楽にこなせます。多くのテクニカル系ギタリストが弦高を限界まで低く設定するのはこのためです。しかし、下げすぎると弦の振動がフレットに触れてしまい、「ビビリ」と呼ばれるノイズが発生しやすくなるという大きなデメリットがあります。

弾きやすい弦高は結局何ミリ?目的別の推奨値

ここまでのメリット・デメリットを踏まえ、「結局、自分は何ミリに設定すれば良いの?」という疑問にお答えします。以下に、演奏スタイルや目的別の推奨セッティング例を挙げます。

- テクニカルな速弾きを極めたいギタリスト(弦高:約1.5mm〜2.0mm)

速弾きやレガート奏法を多用するなら、6弦・12フレット上で2.0mm前後、1弦側で1.5mm前後という低めのセッティングがおすすめです。この設定は、指の移動をスムーズにし、軽いタッチでの演奏を可能にします。ただし、ピッキングの強さを繊細にコントロールする技術が求められます。 - キレのあるカッティングをしたいギタリスト(弦高:約1.8mm〜2.2mm)

ファンクやポップスで多用される歯切れの良いカッティングプレイでは、ある程度の強さで弦をヒットしてもビビらないことが重要です。6弦側で2.2mm、1弦側で1.8mm前後と、標準よりわずかに高めのセッティングにすると、クリアでアタック感のあるサウンドが得やすくなります。 - 表現力豊かなブルースを奏でたいギタリスト(弦高:約2.0mm〜3.0mm)

ブルースで多用される太い弦のチョーキングや、感情的なビブラートには、弦の振動をしっかりと受け止める高めの弦高が向いています。6弦側で2.5mm〜3.0mm、1弦側で2.0mm以上に設定することで、音詰まりを気にせず、芯のある豊かなサステインを得ることができます。ただし、この設定を弾きこなすには、相応の指の力が必要となります。

エレキギターの弦高を最適な目安に調整する手順

弦高の重要性が理解できたところで、次に具体的な調整方法を見ていきましょう。正しい手順を知れば、弦高調整は決して難しいものではありません。

弦高調整の前に必須!ネックの反りチェック

弦高を調整する前に、必ず行わなければならないのが**「ネックの反り」のチェック**です。ネックが反った状態で弦高を調整しても、正しいセッティングは絶対に出せません。

ギターのネックは、弦の張力や湿度変化によって、わずかに反ったり逆反りしたりします。

- 順反り: ネックが弦の張力に負けて、ヘッド側に引っ張られている状態。弦高が必要以上に高くなります。

- 逆反り: ネックが弦の張力に勝ちすぎて、逆側に反っている状態。特定のフレットでひどいビビりが発生します。

ネックの反りを確認する方法

- ギターをチューニングした状態で、6弦の1フレットを左手で押さえます。

- 同時に、6弦の最終フレット(ボディに一番近いフレット)を右手小指で押さえます。

- この状態で、1フレットと最終フレットの間の弦が、フレットからわずかに浮いている状態になります。

- 7〜9フレットあたりで、弦とフレットの隙間を右手人差し指で軽くトントンと叩いてみましょう。

**名刺が一枚入るか入らないか程度(約0.2mm〜0.4mm)**のわずかな隙間があれば、ネックは理想的な状態(若干の順反り)です。全く隙間がない場合は「逆反り」、隙間が広すぎる場合は「順反り」の可能性が高いです。

ネックが反っている場合は、**「トラスロッド」**というネック内部の金属の棒を専用のレンチで回して調整しますが、これは非常に繊細な作業です。自信がない場合は、無理せずプロに任せることをおすすめします。

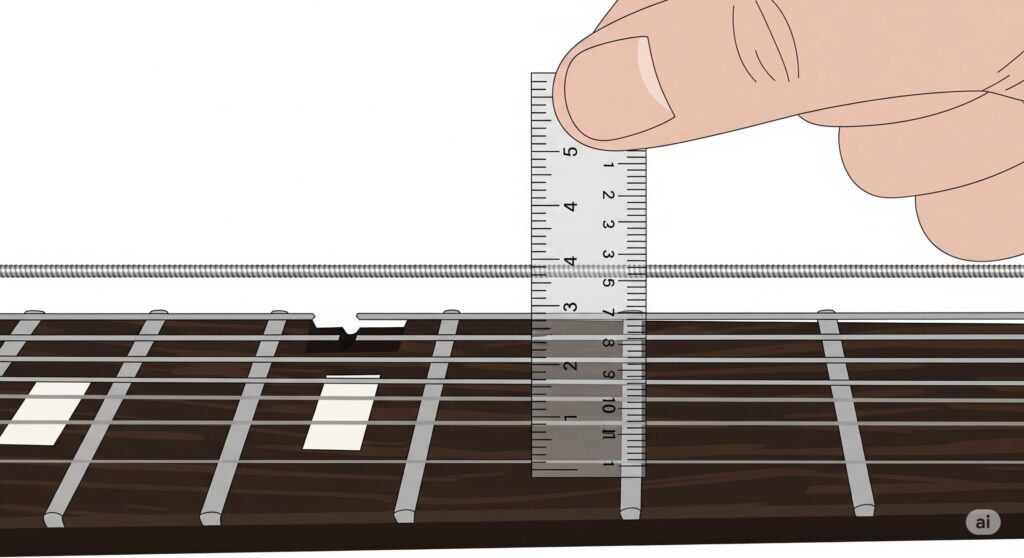

12フレットでの弦高の正しい測定方法

ネックの状態が正常であることを確認したら、いよいよ弦高を測定します。

必要なもの: ギター用スケール(定規)

ギターの弦高測定には、0.5mm単位で目盛りが刻まれた専用のスケールを使用するのが最も正確です。金属製の薄いもので、楽器店やオンラインで1,000円前後で購入できます。

測定手順:

- ギターを平らな場所に置くか、普段演奏する姿勢で構えます。

- 測定したい弦の12フレットの真上に、スケールの0の目盛りがフレットの頂点にぴったりと合うように、垂直に立てて置きます。

- 弦の下側とフレットの頂点との隙間を、スケールの目盛りで読み取ります。この時、弦を指で押さえたり、スケールで弦を持ち上げたりしないように注意してください。

- この作業を1弦から6弦まで、全ての弦で行います。

ギター種類別!弦高の上げ方・下げ方と調整手順

-コピー-1024x558.jpg)

測定した弦高が自分の目標値と違っていた場合、ブリッジを調整して弦高を合わせていきます。調整方法は、ギターの種類によって主に2つのタイプに分かれます。

ストラトキャスタータイプの調整方法

フェンダーのストラトキャスターに代表されるタイプのブリッジは、各弦の**「サドル」**と呼ばれる駒が独立しており、それぞれに高さ調整用のイモネジが付いています。

- 調整したい弦のチューニングを少し緩めます。

- サドルについている2つのイモネジを、専用の六角レンチで回します。

- 時計回り(右)に回す → サドルが上がる → 弦高が高くなる

- 反時計回り(左)に回す → サドルが下がる → 弦高が低くなる

- 2つのネジを少しずつ、均等に回して、サドルが傾かないように調整するのがコツです。

- 目標の高さになったら、再度チューニングして弦高を測定し、微調整を繰り返します。

レスポールタイプの調整方法

ギブソンのレスポールなどに採用されている「チューン・オー・マチック」タイプのブリッジは、ブリッジ全体を上下させることで、おおよその弦高を調整します。

- 全ての弦のチューニングを緩めます。

- ブリッジの両端にある、大きなマイナスのネジ(サムナット)を回します。

- 時計回り(右)に回す → ブリッジが下がる → 弦高が低くなる

- 反時計回り(左)に回す → ブリッジが上がる → 弦高が高くなる

- このタイプのブリッジは、指板のカーブ(R)に合わせて、各サドルにも溝が切られています。基本的にはブリッジ全体の高さ調整でOKですが、より細かく調整したい場合は、専門のリペアマンにサドルの溝切り調整を依頼する必要があります。

弦高調整をプロに依頼する場合の料金相場

「自分で調整するのはやっぱり不安…」という方は、無理せずプロに依頼しましょう。楽器店やリペアショップに依頼した場合の料金相場は以下の通りです。

- 弦高調整のみ:2,000円 〜 5,000円程度

- ネック調整(トラスロッド)+弦高調整+オクターブ調整などを含む全体セットアップ:5,000円 〜 10,000円程度

料金はかかりますが、プロに一度完璧なセッティングを出してもらうことで、「これが弾きやすい状態なんだ」という基準を知ることができます。その後の自己メンテナンスの指針にもなるため、初心者の方にこそ一度は経験していただくことをおすすめします。

まとめ:自分だけの最適な弦高の目安を見つけよう

この記事では、エレキギターの弦高について、その基本から具体的な調整方法までを詳しく解説しました。最後に、重要なポイントをリストで振り返ります。

- 弦高とはフレットと弦の間の距離のこと

- 演奏のしやすさと音質を左右する非常に重要な要素

- 標準的な目安は12フレット上で1弦側1.2-1.5mm、6弦側1.5-1.8mm

- 初心者には標準か、やや低めの設定がおすすめ

- 弦高が高いと音が良く伸びるが指が疲れやすい

- 弦高が低いと弾きやすいが音のビビりが出やすくなる

- 速弾きなら低め、カッティングなら標準、ブルースなら高めなど目的別に調整する

- 弦高調整の前には必ずネックの反りをチェックする

- ネックが反っている場合はトラスロッドでの調整が必要

- 弦高の測定は12フレット上で専用のスケールを使うのが正確

- ストラトタイプはサドルのイモネジで各弦ごとに調整

- レスポールタイプはブリッジ両端のサムナットで全体を調整

- 調整する際は弦を少し緩めるのが基本

- プロに依頼する場合の料金相場は2,000円から

- 一度プロに完璧なセッティングをしてもらうのもおすすめ